L’article La Directive CSRD est apparu en premier sur Solutions Carbone.

]]>Qu’est-ce que la CSRD ?

Pour démarrer, de quoi est-il question lorsque l’on évoque la CSRD ? Ce premier chapitre revient sur son origine et sur les thématiques auxquelles elle se rattache.

Définition

La CSRD est une directive Européenne publiée en 2022 et définitivement adoptée par le parlement Européen en 2023.

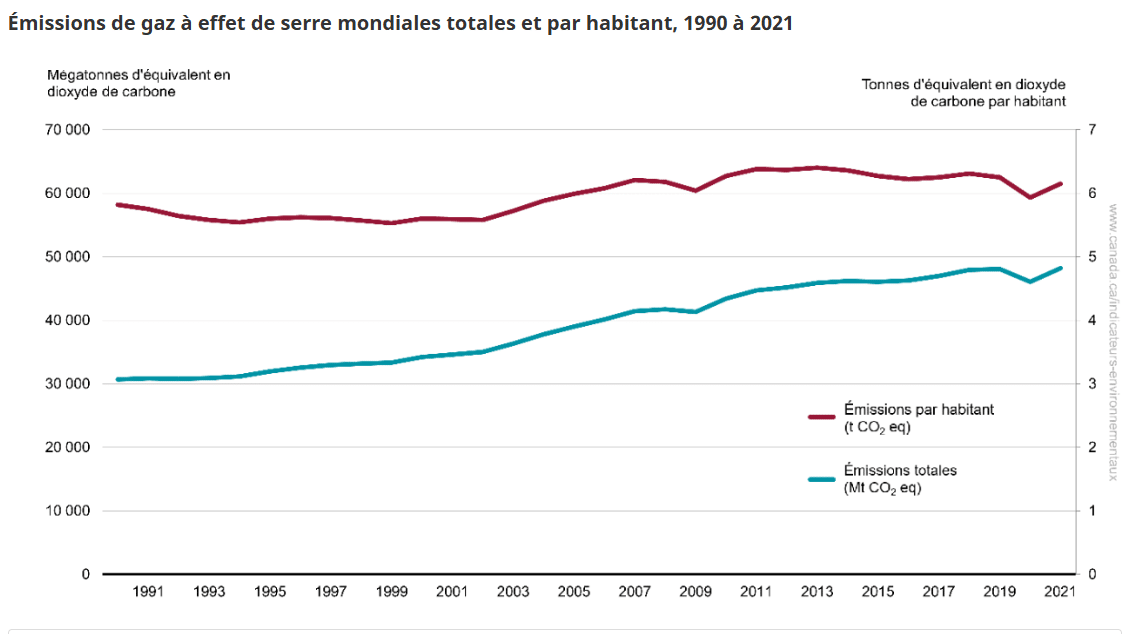

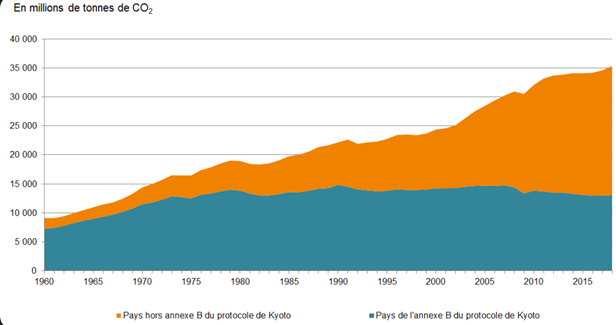

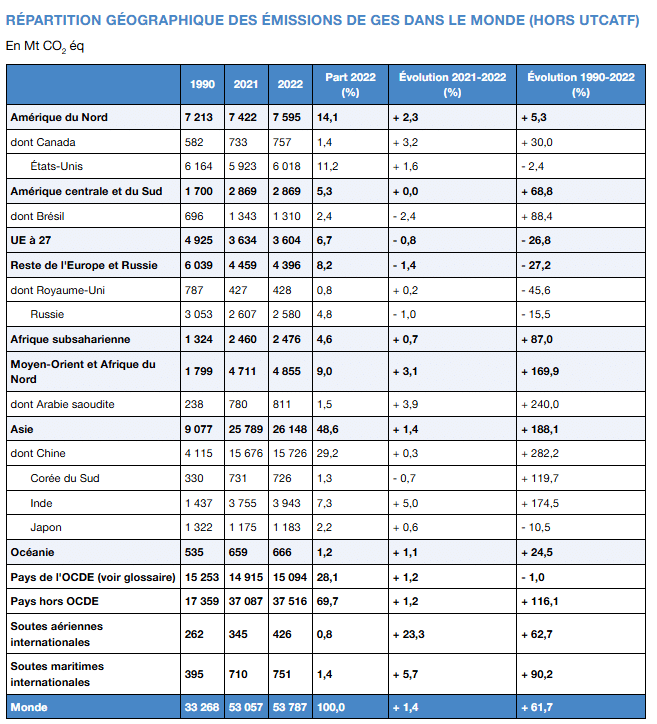

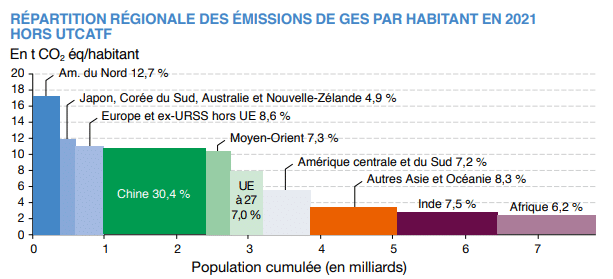

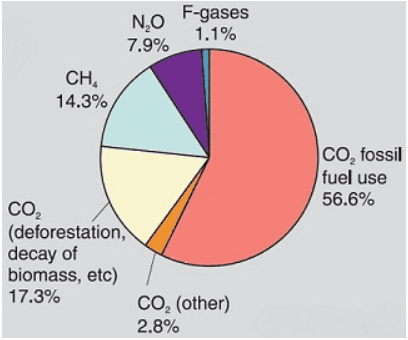

Cette directive, applicable depuis 2023 en droit Français, vise à encadrer les rapports extra financiers des entreprises sur les enjeux ESG : Environnement, Social, Gouvernance. Elle s’inscrit de manière plus globale dans le Pacte Vert (ou Green Deal en Anglais), plan Européen ayant l’ambition de faire baisser les émissions de Gaz à Effet de Serre d’au moins 50% en 2030 par rapport à l’année 1990.

Cette directive succède en France à la DPEF, Déclaration de Performance Extra Financière (NFRD pour l’Union Européenne), en apportant les modifications suivantes :

- Des indicateurs d’évaluation standardisés

- Des données plus granulaires et plus exhaustives

- Un format de restitution unique et identique au rapport financier

Le but dans ce changement de directive est d’apporter plus de clarté, plus d’uniformité et de transparence dans le traitement des enjeux ESG.

Domaine d’application

Les entreprises, notamment les plus grandes, réalisent depuis des décennies des rapports qui servent à rendre compte de leur santé financière. On y retrouve les mouvements de trésorerie, les profits, les pertes, etc. On peut s’en servir pour en extraire une trajectoire d’entreprise, une stratégie à plus ou moins long terme, ou encore ajuster sa masse salariale.

La CSRD porte elle sur cette partie ‘extra-financière’, c’est-à-dire sur des indicateurs qui ne sont pas financiers. Par cette directive l’Union Européenne, la France en particulier, entend placer à un même niveau d’importance que la finance la ‘performance’ des entreprises en matière de durabilité. Cela passe par une méthode d’évaluation harmonisée, claire, qui permette d’évaluer objectivement une entreprise sur les enjeux ESG, c’est tout l’objectif de la CSRD.

Qui est concerné?

La CSRD ne concerne pas toutes les entreprises. Comme évoqué plus haut ce sont notamment les plus grandes entreprises qui sont sollicitées, puis progressivement des structures plus petites. Objet de débats par rapport à sa supposée complexité et au coût de sa mise en application, voici à date ce que l’on peut dire sur ses conditions d’application.

Critères d’application

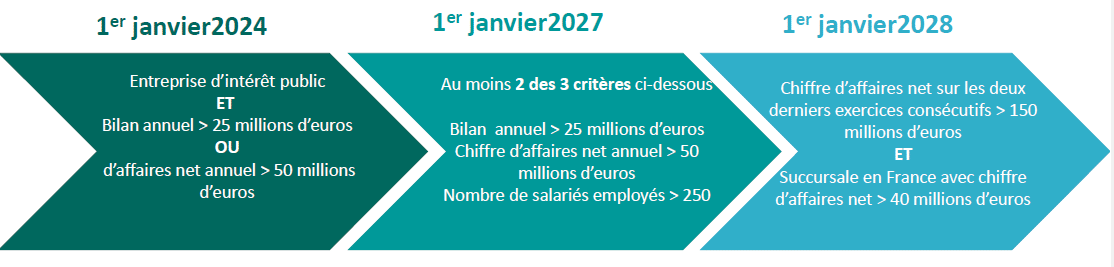

Déjà opérante pour un certain nombre de grandes entreprises en France, la CSRD a pour vocation d’inclure de plus en plus d’entreprises de façon à impliquer un maximum de structures dans les enjeux ESG.

Le calendrier de mise en application avec les critères associés est le suivant :

Source : Portail RSE du ministère de l’économie et des finances, consulté en septembre 2025

Comme pour d’autres dispositifs, tels que le Bilan Carbone®, le fait d’être une entreprise non-soumise à la CSRD mais travaillant avec l’une d’entre elles peut vous conduire à devoir réaliser un reporting extra-financier. En effet, si l’un de vos principaux partenaires, à l’issue de son rapport de durabilité, constate que vous êtes fortement lié à l’un de ses enjeux, il risque de vous solliciter pour approfondir le sujet.

En France la CSRD est portée par le ministère de l’industrie et des finances qui a développé une plateforme, le ‘Portail RSE’, permettant de la divulguer. En cas de non-respect de ses obligations vis-à-vis de cette directive l’entreprise, voir son dirigeant, s’expose à des amendes administratives dont le montant est fonction de la gravité du manquement.

Directive Omnibus et VSME

Les différentes échéances mentionnées ci-dessus sont soumises à des discussions en cours, notamment portées par la directive dite Omnibus. Cette nouvelle directive Européenne entend réduire et simplifier plusieurs règlementations dont la directive CSRD.

Si cette directive venait à être appliquée elle réduirait le périmètre d’application de la CSRD en réhaussant les seuils mentionnés. Le seuil du nombre d’employés minimum passerait par exemple de 250 à 1000.

La directive Omnibus ouvrirait par ailleurs une nouvelle norme, appelée VSME, dédiée aux sociétés non soumises à la CSRD (PME, micro-entreprises, etc.). Le but étant de leur permettre de réaliser un reporting de durabilité plus simple qu’avec la CSRD et plus adapté à leur taille d’entreprise.

Cette VSME permettrait aux entreprises en question de s’investir dans les thématiques ESG et de communiquer sur leur prise en compte de ces sujets. Elle resterait, dans un premier temps, basée sur le volontariat (au contraire de la CSRD) mais devrait s’inscrire comme un standard permettant aux entreprises engagées de se différencier. Si vous êtes une PME, TPE ou une ETI, il est tout à fait possible de vous engager dans cette démarche dès maintenant pour anticiper les attentes du marché et optimiser votre gestion des risques et des opportunités.

Déroulé de la méthode CSRD

Maintenant que le périmètre et les acteurs de la CSRD sont définis, passons aux différentes étapes de sa mise en application. Il s’agit tout d’abord d’identifier les critères à reporter, d’en collecter les données, de les hiérarchiser et enfin d’en extraire un rapport de durabilité.

Première étape, comprendre les différentes thématiques via les ESR.

Les ESRS

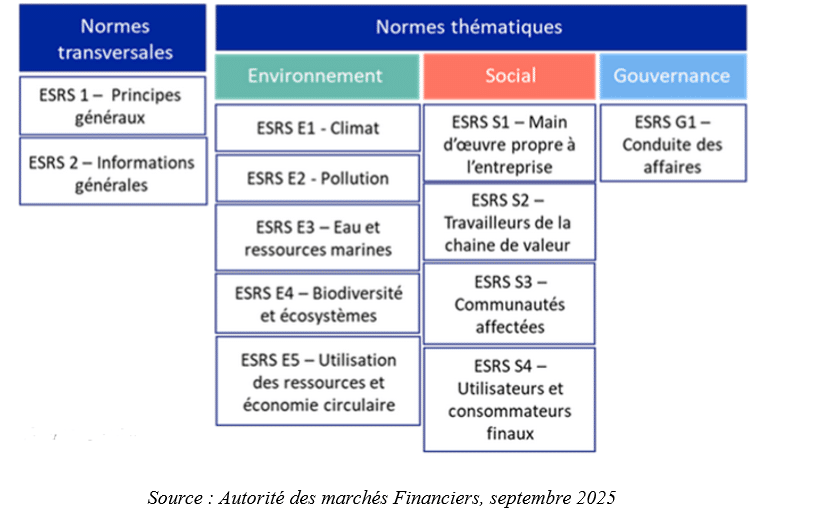

Les ESRS (European Sustainability Reporting Standards), sont les standards de reporting associés à la CSRD. Il s’agit des 12 grandes catégories pour lesquelles la directive s’applique et qu’il convient d’évaluer dans le cadre de sa mise en application. Elles ont été élaborées par L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), en charge de réaliser et mettre à jour les critères de la CSRD.

Sur les 12 ESRS, dix d’entre elles sont réparties entre 3 grandes thématiques (environnement, social et gouvernance), les deux autres sont transverses et portent sur des exigences qui ne rentrent pas spécifiquement dans l’un des 3 thèmes.

Voici la liste des ESRS et leur répartition :

En complément de ces ESRS on retrouve des catégories dédiées à certains secteurs d’activités ou encore d’autres dédiées aux PME/TPE (dans le cadre de la VSME évoquée au chapitre précédent).

Les exigences de divulgation

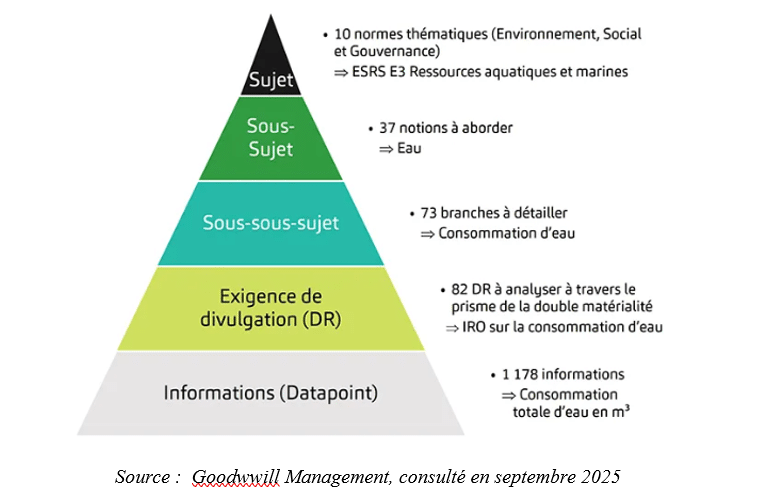

On a vu que chaque ESRS correspond à un sujet ‘général’. Pour chaque sujet on retrouve des exigences de divulgation, ou Disclosure Requirements (DR), qui fixent les données obligatoires à renseigner.

Par exemple pour l’ESRS E1 qui porte sur le climat il y a 9 DR, comme par exemple la DR E1-1 : Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique. Dans cette DR est fournie une liste de données (Datapoints) qui sont à collecter pour être incluses dans le rapport de durabilité.

Pour résumer ces différentes strates voici un schéma explicatif :

Les données, ou Datapoints, peuvent être de deux types :

- Qualitatives : je dois fournir par exemple des explications sur ma stratégie d’entreprise pour luter contre le changement climatique

- Quantitatives : Je dois communiquer par exemple les résultats de mon Bilan Carbone, ou encore les investissements réalisés pour atteindre mes objectifs climatiques.

L’analyse de double matérialité

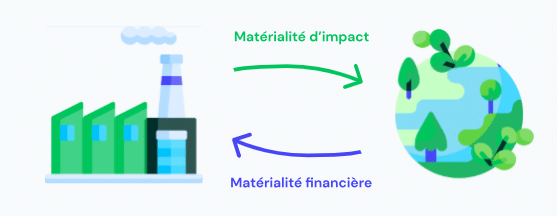

L’analyse de double matérialité, ou de double importance, est l’élément central de la CSRD. La notion de ‘matérialité’ est ici empruntée au monde de la finance pour caractériser une information qui est importante, qui a un impact notable et qui doit donc être prise en considération.

On parle de ‘double’ matérialité car la matérialité ‘simple’ concerne l’impact d’un sujet sur une entreprise. La matérialité double considère à la fois les sujets qui ont un impact sur l’entreprise, mais également les sujets sur lesquels l’entreprise a un impact.

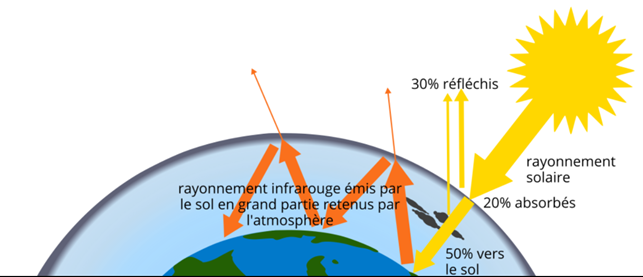

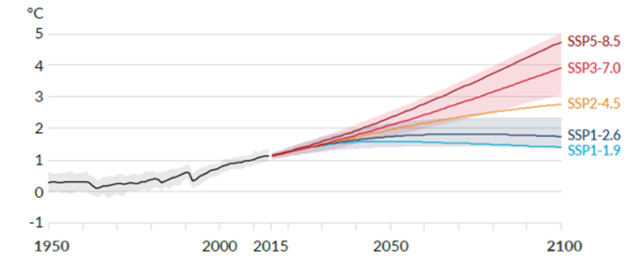

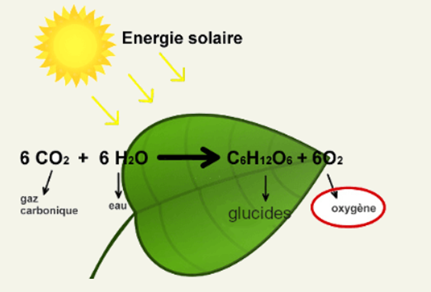

Par exemple, analyse de simple matérialité, le réchauffement climatique a un impact sur la pérennité de mon entreprise car je suis dépendant des rendements agricoles. Mais mon entreprise a également un impact sur le réchauffement climatique car son activité émet des gaz à effet de serre. On est bien dans un sujet de double matérialité.

Schématiquement voici comment cela se représente :

La matérialité ‘d’impact’ concerne les conséquences, positives ou négatives, de mon entreprise sur l’environnement. La matérialité ‘financière’ concerne les conséquences financières pour mon entreprise liées à l’environnement.

Réaliser son analyse de double matérialité, c’est se questionner sur quels sont les sujets ESG qui ont un impact notable pour mon entreprise sur l’environnement et/ou pour l’environnement sur mon entreprise. Pour cela on s’appuie sur la liste des datapoints évoqués dans le paragraphe précédent, pouvant être complétée par des sujets propres à mon secteur d’activité ou à la taille de mon entreprise.

Pour réaliser une analyse de double matérialité il faut tout d’abord :

- Réaliser une cartographie de ma chaine de valeur : quels sont les flux qui conditionnent mon activité (achats, déplacements, etc.), de quoi suis-je dépendant, quels sont mes enjeux majeurs, etc.

- Réaliser une cartographie de mes parties prenantes : liste des acteurs ayant un rôle ou une influence dans la vie de l’entreprise ou étant impactés par son activité. On y retrouve les actionnaires, les fournisseurs, les clients, etc.

- Analyser le contexte règlementaire pour m’assurer de mes obligations spécifiques qui peuvent être liées à mon secteur d’activité

Je peux ainsi intégrer tous les acteurs concernés dans mon questionnement afin d’identifier les sujets de la CSRD qui sont ‘matériels’ pour mon entreprise. Si un sujet n’est pas jugé matériel et n’est pas obligatoire, je peux ne pas le considérer (en justifiant ma décision).

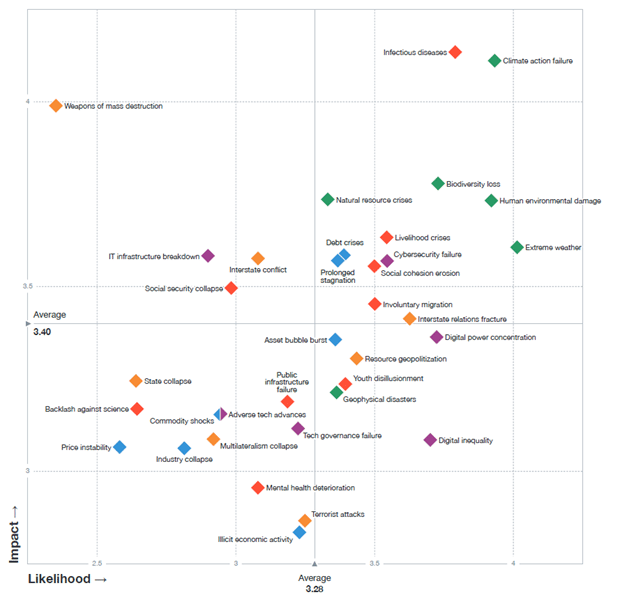

La matrice de double matérialité

Une fois la liste des sujets matériels réalisée, je vais m’atteler à les hiérarchiser. C’est-à-dire que je vais les évaluer sur les deux critères évoqués : matérialité d’impact, matérialité financière.

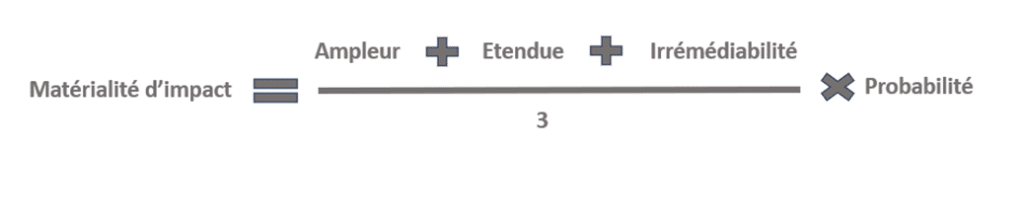

Matérialité d’impact :

Pour évaluer l’impact de mon entreprise sur l’environnement concernant un sujet précis, je vais noter de 0 (négligeable) à 4 (très élevé) les critères d’ampleur, d’étendue et d’irrémédiabilité.

- Ampleur : gravité de l’incidence (si négatif) ou bénéfice de l’incidence (si positif)

- Etendue : périmètre géographique par exemple, ou nombre de personnes touchées

- Irrémédiabilité : ces impacts peuvent ils être réparés ou non

Une fois ces 3 critères notés, je les additionne et divise le total par 3 pour obtenir un score de sévérité qui sera situé entre 0 et 4. J’ajoute à cela une évaluation de la probabilité que le risque se réalise, noté entre 0 (impossible) et 1 (réel) que je multiplie par mon score de sévérité. J’obtiens ainsi un score de matérialité d’impact pour mon sujet, compris entre 0 et 4.

Matérialité financière :

La méthode est la même que pour la matérialité d’impact, mais on considère dans le cas présent non plus les impacts mais les risques et opportunités. Je leur attribue un score pour l’ampleur et la probabilité et je réalise le même calcul pour obtenir une note.

Je n’ai pas pour un risque ou une opportunité de notion d’étendue ou d’irrémédiabilité à inclure.

J’obtiens là encore un score de matérialité financière, compris entre 0 et 4.

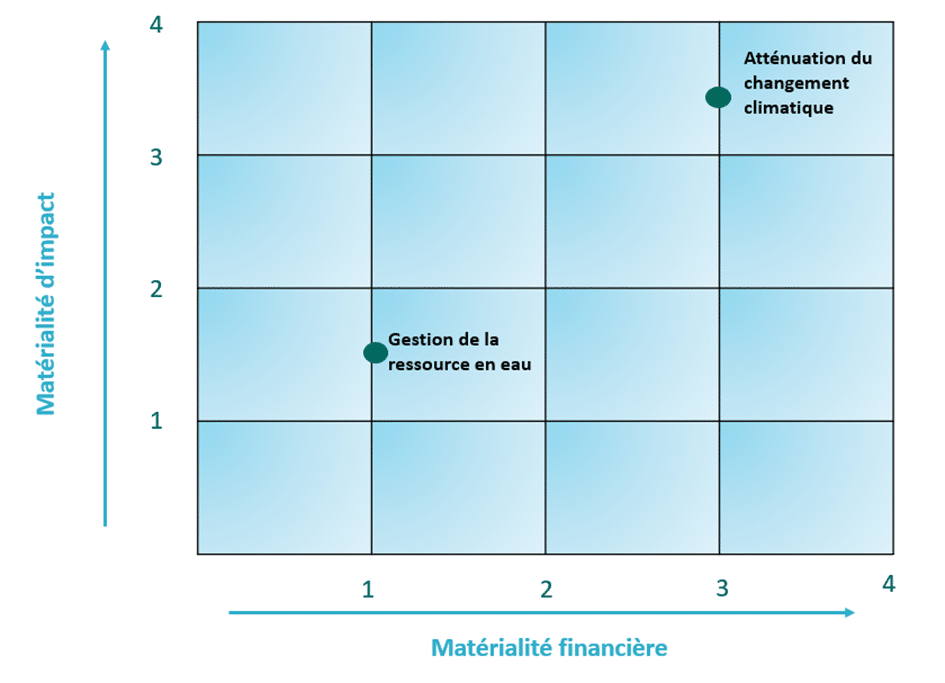

Une fois la notation de tous mes sujets de matérialité, je peux les positionner sur une matrice de matérialité dont voici un exemple fictif :

En abscisse de ma matrice j’ai la matérialité financière, en ordonnée la matérialité d’impact. Grace aux notes obtenues par chaque sujet, je peux les positionner en fonction de leurs ‘coordonnées’ sur la matrice.

Dans mon exemple, la thématique de l’atténuation au changement climatique a été notée 3 pour la matérialité financière et 3,5 pour la matérialité d’impact. On a donc estimé que le réchauffement climatique avait un impact fort et très probable sur mon entreprise et que mon entreprise avait un impact fort et très probable sur le réchauffement climatique.

Par opposition, si mon entreprise ne consomme que très peu d’eau, n’est pas susceptible de nuire à la gestion de la ressource et n’est que peu dépendante financièrement de son évolution, le sujet ‘Gestion de la ressource en eau’ apparaitra plus en bas et à gauche de ma matrice.

On peut ainsi visualiser les sujets prioritaires qui vont apparaitre en haut et à droite de la matrice, permettant de se concentrer dessus.

Le rapport de durabilité

Après avoir suivi les différentes étapes précédentes, j’ai pu me concentrer sur les sujets matériels pour mon entreprise et collecter les données nécessaires à mon reporting. Je dois maintenant publier mon travail afin d’en rendre compte et de me conformer aux exigences de la CSRD.

Le rapport de durabilité est un compte rendu, dont le format est standardisé et identique au modèle de reporting financier pour faciliter la démarche. De ce fait il est auditable par un tiers car bâti sur un modèle commun.

Il a vocation à témoigner d’un engagement et d’une transparence sur les sujets ESG et doit me permettre d’initier ou de poursuivre ma stratégie de durabilité. La démarche est bien entendu itérative et vise à produire une amélioration à chaque échéance en matière d’environnement, de critères sociaux et de gouvernance.

Se lancer dans la CSRD c’est donc bien évidemment une contrainte mais également un levier pour se donner une feuille de route sur les enjeux ESG. Se faire aider dans cet exercice complexe est indispensable, Solutions Carbone est là pour vous accompagner.

Et pour initier ou poursuivre votre stratégie sur le volet Environnemental, rien de tel que le Bilan Carbone® !

L’article La Directive CSRD est apparu en premier sur Solutions Carbone.

]]>